|

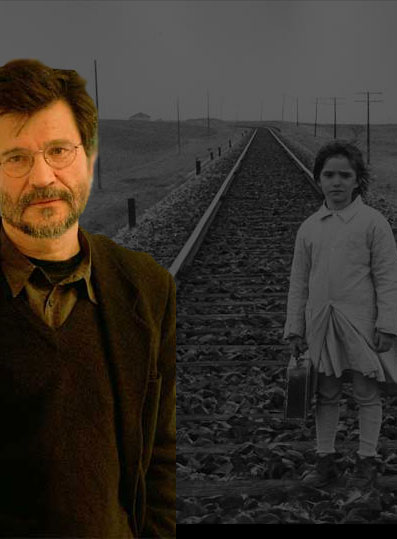

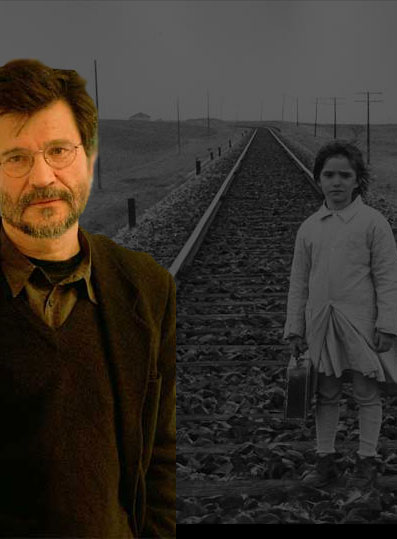

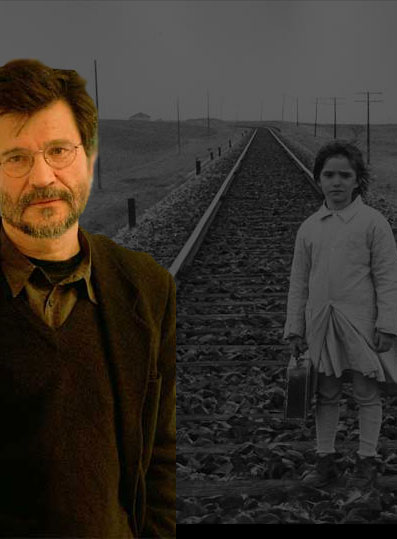

En una línea más metafórica, Víctor Erice aborda en El espíritu de la colmena (1973) el difícil ambiente de la posguerra. Considerada como una de las obras maestras del cine español, la cinta de Erice describe en un estilo más críptico y altamente poético la vida de una familia simpatizante de la causa republicana en los campos de Castilla a principios de los años cuarenta. A pesar de no tratarse de una simple película de recreación histórica, podemos constatar en ella diversos pasajes que sirven para dar cuenta del clima de desolación de aquella época. De acuerdo a Jaime Pena, la película consigue ilustrar a la perfección el sentimiento de tristeza y de desesperanza, hablando de una verdadera “estética de la derrota” 62. En El espíritu de la colmena, el silencio deviene elemento fundamental. En la propia opinión de Erice, dicho silencio es un recuerdo constante de su infancia, de aquel mutismo introspectivo de una población traumatizada por la tragedia colectiva63 . De igual manera, la cinta sirve para retratar la condición de muchos españoles que, a causa de sus ideas políticas, tuvieron que vivir el exilio interior, condenados a callar y a pasar desapercibidos64 .

|

Otra película que aborda las condiciones de vida de la posguerra es Pim, Pam, Pum ..., ¡Fuego! (1975) de Pedro Olea. A través de la historia de Paca, una bailarina de cabaret enamorada de un maquis y chantajeada por un estraperlista, Olea consigue recrear con éxito el Madrid de los años cuarenta, entre el racionamiento y los traumas de la guerra65 . En este sentido Pim, Pam, Pum ..., ¡Fuego! subraya la importancia de los alimentos durante ese periodo histórico66 . Además de señalar los problemas alimentarios de la posguerra, Olea efectúa en su película una crítica directa a la corrupción generalizada y a las fortunas amasadas ilegalmente en esa época67 .El propio director comenta que al momento de su estreno, la película provocó la cólera de algunos sectores ligados al franquismo, quienes se sintieron señalados directamente en la pantalla68 . De esta manera, Pim, Pam, Pum ..., ¡Fuego! representó un esfuerzo más para abordar diversos aspectos del pasado español silenciados durante varias décadas.

|

|

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo del texto, hemos querido poner a la luz la importancia del cine como espacio político alternativo durante un periodo de transición político-institucional. Específicamente, hablamos de la capacidad de la esfera cinematográfica para convertirse en un terreno fecundo de difusión de ideas políticas por parte de los ciudadanos, más allá de los canales y los modos tradicionales de acción de las elites políticas. En el caso específico del cine español de la transición, podemos darnos cuenta que en efecto existió una estrecha relación entre la pantalla grande y la esfera política en ese periodo de transformación. Dos de estos nexos tuvieron lugar por medio del desarrollo de un lenguaje metafórico con tintes políticos y a través del uso de la cámara como herramienta de reinterpretación histórica, a modo de hacer pública una lectura alternativa del pasado de aquel país. El cine de la transición española cumplió con la tarea de servir de escenario para difundir una serie de valores ligados a la nueva vida democrática y como instrumento de crítica hacia aquéllos heredados del franquismo. Como Manuel Gutiérrez Aragón atina en subrayar, el cine contribuyó significativamente en el proceso de “normalización” de la sociedad española, alejándola de ciertos comportamientos anacrónicos y ligándola a la vida democrática69 . De esta forma, diversos cineastas, al igual que otros creadores artísticos, consiguieron gracias a su trabajo formar un verdadero bloque intelectual opositor al autoritarismo y simpatizante del cambio democrático, representando una alternativa cultural frente a tantos años de cerrazón y pensamiento único 70.

Desde la óptica de la ciencia política, el cine español de la transición nos proporciona varias pistas a seguir, todo con el fin de tomar en cuenta otras formas de implicarse en lo político, más allá de los caminos utilizados por las elites políticas. El estudio de los cambios de régimen se enriquece sustancialmente al tomar en cuenta la variedad de lenguajes ciudadanos dentro de una sociedad. Las expresiones artísticas, y en este caso el mundo cinematográfico, representan una ventana interesante para comprender las formas en que los individuos pueden participar dentro del cambio político por medio de canales no convencionales. Desde hace ya varias décadas, frente al casi nulo interés de los politólogos, el análisis político de las películas ha corrido a cargo de otras disciplinas –como por ejemplo los estudios cinematográficos y los denominados cultural studies-. Es por ello que existe la necesidad de que la ciencia política se interese cada vez más por la esfera cinematográfica, haciendo gala de innovación metodológica y otorgándole a la pantalla grande la importancia que ésta merece dentro de la diversidad de lenguajes políticos ciudadanos.

JAIME PORRAS FERREIRA es Ph.D. en Ciencia Política por la Université de Montreal (Canadá).

e-mail: porrasferrey@yahoo.com

|

|

62. Pena, Jaime, El espíritu de la colmena. Estudio crítico, (Barcelona: Ediciones Paidós, 2004), p. 56.

63. Morgan, Rikki, «Victor Erice: Painting the Sun», Sight and Sound, v. 3, n. 4 (Spring 1993), p. 27.

64. Arocena, Carmen, Víctor Erice, (Madrid: Cátedra, 1996), p. 89-90.

65. Hopewell, John, Out of the Past : Spanish Cinema After Franco, p. 110.

66. Deveny, Thomas G., Cain on Screen. Contemporary Spanish Cinema, p. 128.

67. Entrevista con el director Pedro Olea. Madrid, 28 de noviembre de 2005.

69. Entrevista con el director y guionista Manuel Gutiérrez Aragón. Madrid, 19 de octubre de 2005.

70. Para un estudio más profundo de la oposición cultural frente al franquismo, conviene consultar los textos siguientes: Jordan, Barry, « The Emergence of a Dissident Intelligentsia », en Graham, Helen y Labanyi, Jo (eds.), Spanish Cultural Studies: an Introduction: the Struggle for Modernity, (Oxford and New York : Oxford University Press, 1995), p. 245-255; Mangini, Shirley, Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo, (Barcelona: Anthropos, 1987); Ysàs, Pere, Disidencia y subversión: la lucha del franquismo por su supervivencia, 1960-1975, (Barcelona : Crítica, 2004).

|