|

|

|

|

|

|

|

|

|

La

presente obra forma parte de un proyecto editorial, surgido gracias

a la iniciativa del Festival Internacional de Cine de Gijón

y del Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz

Suay, que se marca como objetivo el estudio de los "Nuevos Cines"

aparecidos durante los años cincuenta y sesenta. En este caso,

los editores del monográfico que nos ocupa, Carlos F. Heredero

-profesor de la ECAM y de la ESCAC- y José Enrique Monterde

-profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador de la ESCAC-

dedican sus páginas a la Nouvelle Vague, llevando a

cabo la coordinación de numerosos ensayos de diferentes autores,

entre los que se encuentran ambos, cuyas reflexiones sobre parcelas

concretas de la materia elegida proporcionan finalmente al lector

un análisis global de lo que fue y la importancia que tuvo

dicho movimiento cinematográfico.

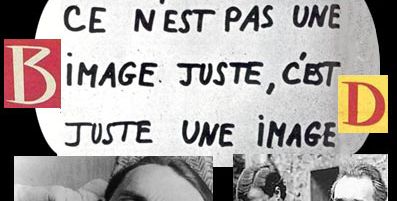

Para poner al lector en situación, José Enrique Monterde

en Ce n´est pas une image, mais juste un image cita brevemente

sus características definitorias y presenta, por tanto, a modo

de introducción, los parámetros en los que se sustenta

el libro para acotarla y analizarla. El segundo texto, La sombra

del general. El contexto histórico, corre a cargo

de Joan Riambau. Se trata de una aproximación a la situación

histórica francesa a partir de la Segunda Guerra Mundial, de

cuya evolución, con la proclamación de la IV y V República

en 1946 y 1958, respectivamente, surgirá el contexto social

que verá nacer y crecer a la Nouvelle Vague a finales

de la década de los cincuenta. El autor sale airoso del reto

que supone tocar tantas teclas en tan pocas páginas para dar

al lector una imagen global de la evolución política,

social y cultural de dos décadas de la historia de Francia.

La

aportación de Esteve Riambau, Un buen negocio en mala coyuntura.

Paisajes industriales, es un estudio del contexto socio-económico

del país galo, vinculado exclusivamente al medio cinematográfico.

Trata, pues, de la trayectoria de su cinematografía teniendo

en cuenta su producción y distribución, una vez finalizada

la Segunda Guerra Mundial; una trayectoria claramente protegida con

diferentes medidas de subvención por parte del Estado francés

para afrontar el desembarco de las producciones estadounidenses y

la proliferación de la pequeña pantalla. Un proteccionismo,

afianzado con la llegada de André Malraux al Ministerio de

Cultura en 1959, del que finalmente se beneficiarían los directores

de la Nouvelle Vague al realizar películas mucho más

baratas que las de sus colegas más veteranos.

De especial interés resulta De la caméra stylo a

la política de los autores. Los orígenes de unas nueva

cinefilia, donde Josep Lluís Fecé se embarca en

la misión de responder a la pregunta de si realmente la Nouvelle

Vague fue una escuela, una manera compartida por sus miembros

de entender el Cine. Esta pregunta, que puede parecer de respuesta

obvia, queda en el aire gracias a declaraciones realizadas en entrevistas

de algunos de sus buques insignia como Claude Chabrol y François

Truffaut, quien recuerda que la denominación Nouvelle Vague

fue un invento de la prensa. A partir de este planteamiento inicial,

el autor indaga en sus orígenes intelectuales, es decir, en

los textos que influenciarían a esta generación de cinéfilos

y les proporcionarían las herramientas para conceptuar el Cine

de una manera concreta. L´imaginaire, psychologie phénoménologique

de l´imagination de Jean-Paul Sartre y Le musée

imaginable de André Malraux aparecen como influencias fundamentales

en la teoría cinematográfica de André Bazin,

sustentada en la unión del Arte con la Ontología. A

su vez, la manera baziniana de entender el Cine sería recogida

por Cahiers du cinéma, revista que fundó junto

a Jacques Doniol-Valcroze en 1951 y en cuyas filas se formaron posteriormente

los jóvenes directores de la Nouvelle Vague.

|

|

|

La

fenomenología de Merleau-Ponty y Roger Leenhardt serían

otras influencias destacables de la revista, así como también

lo sería el texto de 1948 Naissance d´une nouvelle avant-garde:

la caméra stylo, de Alexandre Astruc, para la Nouvelle Vague.

Así, Bazin y Astruc aportaron una nueva forma de ejercer la crítica

cinematográfica y, en consecuencia, de entender el Cine.

El

quinto ensayo corre a cargo de Santos Zunzunegui que, bajo el título

de El gusto y la elección. La "política de los autores"

y la noción de "puesta en escena" en los Cahiers du cinéma

entre 1952 y 1965, nos habla de dos de los ejes que sustentaron la

metodología llevada a cabo por los "jóvenes turcos"

en la crítica cinematográfica. Zunzunegui indaga en afirmaciones

de Jacques Rivette, François Truffaut o André Bazin para

abordar en el concepto de "política de los autores",

que consistía grosso modo en reivindicar la figura del director

como el verdadero autor de la película. Así, un director

pasaría a ser considerado autor al mantener una unidad temática

a lo largo de su carrera, más allá de los géneros

a los que recurriera, para lo cual era también importante haber

escrito sus propios guiones, aunque esto no se diese siempre así.

|

|

|

|

|

Procede,

a continuación, a hacer lo propio con textos de Alexander Astruc

y Jean-Luc Godard para tratar el concepto de "mise-en-scène",

entendido como el estilo personal de cada autor a la hora de dirigir.

Consistiría, por tanto, su aportación en analizar la definición,

evolución y los límites con los que topó la reivindicación

de esta unidad temático-moral, por un lado, y estético-formal,

por otro, que permitiría calificar de auteur a tal o cual director.

Con

el título de Antes de la revolución. El cine francés

de 1944 a 1959, el artículo de Jesús Angulo nos introduce

en el panorama cinematográfico del país vecino durante

este período, teniendo presente las opiniones que los futuros

miembros de la Nueva Ola manifestaban sobre sus antecesores. De esta

manera, mientras directores como Jean Renoir, Robert Bresson o Jacques

Tati, entre otros, eran alabados por los miembros de Cahiers du cinéma,

los hubo que sufrieron sus iras, como fue el caso del cine de "qualité"

(representado por Claude Autant-Lara o Jean Delannoy, por ejemplo),

caracterizado por un realismo psicológico de índole literario,

que fue criticado por Truffaut en su artículo de 1954 "Una

cierta tendencia del cine francés".

Con

En la periferia nacen las olas. Nouvelle Vague y documental, José

Luis Castro de Paz estudia el papel jugado por las películas

documentales, frecuentemente relegadas a un segundo plano en relación

a las de ficción. A este respecto, destaca el autor dos nombres

fundamentales: por un lado, Georges Franju, cofundador de la Cinemateca

Francesa junto a Henri Langlois en 1936, con obras como La sangre

de las bestias (1948) y Hotel de los Inválidos (1951)

y, por otro, Alain Resnais con sus Van Gogh (1948), Gaugain

(1950) o Guernica (1952), por citar algunas. Tampoco olvida Castro

de Paz el trabajo de Chris Marker y el cinéma verité,

de carácter principalmente antropológico, de Jean Rouch

|

La

octava propuesta, firmada por José Enrique Monterde, lleva el

título De un tiempo y un lugar. Retrato de una generación

y en ella pretende, en palabras suyas, "abordar esa doble dimensión,

colectiva y personal, que caracteriza al movimiento". Para

analizar la tendencia colectiva, el autor estudia la trayectoria común

de sus miembros, la asistencia a la Cinemateca y al Cine-Club Objetif

49, el ejercicio de la crítica cinematográfica en revistas

como Cahiers du cinéma, la posterior realización

de cortometrajes en los que abundaban las constantes colaboraciones

entre los directores y el desembarco definitivo de éstos en la

dirección de unos largometrajes en los que, por lo general, se

rodeaban frecuentemente de su gente de confianza para los equipos técnico-artísticos.

La tendencia individual de cada uno de los miembros de la Nouvelle

Vague se traduce en la personalización del punto anterior,

es decir, en la concreción de criterios y gustos personales a

la hora de decidir los principios estéticos y las temáticas

que han de dar forma y contenido a sus películas.

|

|

|

|

|

|

Carlos

F. Heredero indaga en el uso novedoso que hicieron de los elementos

cinematográficos los directores de la Nouvelle Vague,

ya que su puesta en escena fue la consecuencia directa de una nueva

manera de entender la estética cinematográfica. De

la imagen y del lenguaje. El crisol de la modernidad analiza en

que consistió la participación de la Nueva Ola en la llegada

a la modernidad del medio cinematográfico; una modernidad no

monopolizada por ésta, como bien especifica el autor. Así,

Heredero realiza un estudio sobre lo que supuso el desarrollo de una

conciencia lingüística cinematográfica que conllevaría

el uso de los recursos clásicos con una voluntad ajena a la de

la estricta imitación de la realidad (representación mimética),

en la que los mecanismos cinematográficos se ocultan para crear

una ficción creíble, dando paso a la incorporación

fílmica de este nuevo "pensar" el lenguaje cinematográfico

para abordar las parcelas ocultas de la realidad. Se traduce lo dicho,

a su vez, en una nueva percepción subjetiva del tiempo puesta

de manifiesto en las también novedosas estructuras narrativas

utilizadas.

|

|

|

Si

el anterior capítulo ahondaba en el lenguaje cinematográfico

de la Nouvelle Vague, el propuesto por Xavier Pérez hace

lo propio con las temáticas más recurrentes de sus miembros.

Reinventar la ficción fílmica. La revolución

temática analiza los contenidos al servicio de los cuáles

éstos desarrollaban su puesta en escena. La utilización

de géneros anteriores como el cine negro o el melodrama le hace

preguntarse al autor en que consistía dicha revolución temática.

Con Negro sobre Negro. Sombras y huellas de la novela criminal

José María Latorre prosigue el camino iniciado en el artículo

anterior al profundizar en el estudio de esa influencia del cine negro

americano y de la novela policíaca en los directores de la Nouvelle

Vague, seleccionando casos concretos como los de Al final de la

escapada (1959) de Jean-Luc Godard, Tirad sobre el pianista

(1960) de François Truffaut y Una doble vida (1959) de Claude

Chabrol.

|

|

|

|

|

Bernardo

Sánchez nos propone el doceavo texto, Lo vago y lo nuevo.

Una vela a Faulkner y otra a Balzac, que hace hincapié en

el gusto por la literatura de los cineastas tratados y en la abundante

presencia de ésta en su obra fílmica. También establece

un paralelismo entre la Nouvelle Vague y la Nouveau Roman

por lo novedoso de sus propuestas estéticas. Por su parte, Quim

Casas nos acerca un tema que en apariencia puede parecer secundario

pero que, sin embargo, es de vital importancia para que un director,

no sólo ya los de la Nouvelle Vague, pueda desarrollar

su obra: la tecnología de la que dispone. Tecnología

y puesta en escena. La poética de la necesidad analiza el

uso que hicieron los "jóvenes turcos" de las nuevas

cámaras Caméflex y Éclair-Coutant que redujeron

los costes de rodaje e hicieron posible que muchos proyectos vieran

la luz. Así pues, los medios de los que dispusieron influyeron

en el resultado final de sus películas tanto como los principios

teóricos de los que nacieron.

Avanza

el libro con las palabras que Roberto Cueto propone en El film polifónico.

La música en el nuevo cine francés, cuya idea principal

es que el uso novedoso que hicieron de los recursos clásicos

cinematográficos, como apuntaba Heredero anteriormente, se aplicó

no sólo a la imagen en movimiento, sino también a la música

que interactúa con ésta. El quinceavo artículo,

Deshojando margaritas ¿Pero hubo alguna vez intérpretes

Nouvelle Vague?, corre a cargo de Jesús García

de Dueñas y en él nos revela los nombres de aquellos actores

y actrices que contaron con la confianza (y hasta qué punto)

de los directores que nos ocupan frente a otros ya consagrados con una

larga trayectoria profesional a sus espaldas que fueron desdeñados

por éstos al ser identificados con el cine que criticaban.

Los

siguientes siete textos forman una sección propia de interesantes

monográficos que bajo el título de Algunos nombres

propios analizan la obra (o una parte significativa de ella) de

los directores más importantes de la Nouvelle Vague (su

"núcleo duro"), junto a otros dos que, si bien no formaron

parte de ella, coincidieron cronológicamente con ésta

siendo poseedores de una filmografía igual de relevante. Así,

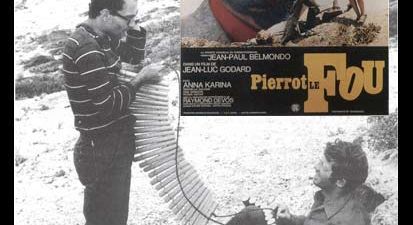

Javier Maqua firma Turbio Chabrol primero; del director de À

bout de soufflé (1959) y Pierrot le fou (1965) se

encarga Miguel Marías en Godard juvenil; hace lo propio

Antonio Weinrichter en Ribetes de ficción: Jacques Rivette;

continúa Antonio Santamarina con el trabajo de Éric

Rohmer, el "Gran Momo"; y, por último, Felipe Vega

analiza películas como Los cuatrocientos golpes (1959)

o Jules y Jim (1961) en Truffaut, el hombre que amaba los

libros. Completa el apartado el binomio formado por Louis Malle:

el tiempo y las emociones y El caso Alain Resnais que recae

en Ruth Pombo y Josep Torrell, respectivamente.

La

siguiente combinatoria lingüística nace de la pluma de Domènec

Font que estudia, con La cicatriz interior. En la órbita

post-Nouvelle Vague, a cineastas como Jean Eustache, Philippe Garrel

o Maurice Pialat, surgidos a finales de los sesenta y de cuya obra puede

decirse que es la que posee un mayor número de características

heredadas de la Nueva Ola. La aportación de Jos Oliver, Ecos

de la Nouvelle Vague. Influencias teóricas sobre la crítica

española, pone de manifiesto una de las premisas sobre las

que se sustenta este libro: la importancia que tuvo este movimiento

cinematográfico, lo que a su vez se traduce en el área

de influencia que generó dentro y fuera de las fronteras del

país galo. El autor analiza la situación de nuestra crítica

cinematográfica en este período a partir de la influencia

generada por Cahiers du cinéma y del papel desarrollado

por publicaciones como Film Ideal o Nuestro Cine y el

Cine-Club Monterols.

|

|

|

En

Pensamiento y cine. Fulgores teóricos, cegueras políticas

M. Vidal Estévez nos explica el giro que dio Cahiers al

abandonar conceptos como la "política de los autores"

en 1965 y abrirse al estructuralismo y en concreto a la semiología

fílmica de Roland Barthes y Christian Metz, por un lado, y al marxismo,

por otro, para formular una nueva manera de ejercer la crítica

cinematográfica, que se traduce en una progresiva teorización

y politización en el estudio principalmente de los "Nuevos

Cines" (incluidos los de los países latinoamericanos). Se

genera una supremacía de lo político sobre lo cinematográfico

que continuará con la irrupción de la influencia maoísta

hasta 1974, momento en que lo político quedará en segundo

término respecto a lo cinematográfico. A continuación,

con Michel, Claude, Bertrand, André y los otros. El cine de

papá ya tiene nietos, Carlos Losilla nos introduce en la obra

de Deville, Sautet, Tavernier, Téchiné y "otros"

directores que desecharon los aspectos estéticos rupturistas de

la Nouvelle Vague al tiempo que utilizaron los clasicistas, que

también se dieron cita en algunos de los miembros de ésta.

|

|

|

|

|

El

penúltimo artículo, propuesto por Imma Merino con el título

de Después de la ola. Los "jóvenes turcos"

se hacen adultos, nos recuerda que cuando el colectivo de directores

de la Nouvelle Vague dejó de actuar como tal, al distanciarse

sus miembros en torno a 1965, cada uno de éstos continúo

desarrollando su carrera cinematográfica. El texto número

veintiocho, y último, Comerciantes contra residentes. Debates

y encrucijadas del cine francés contemporáneo, corre

a cargo de Ángel Quintana y en él nos describe la dicotomía

existente en el cine galo actual entre los directores con pretensiones

exclusivamente comerciales que realizan un cine postmoderno y los que

tienen la voluntad de hacer un cine de autor heredero de la Nouvelle

Vague.

Por

último, completan la obra una selección de Textos

y documentos,

que los éditeurs han considerado relevantes, escritos

en su momento por algunos de los nombres sobre los que gira el libro;

y un Diccionario, desarrollado por Antonio Santamarina, en el que se

explica Quién fue qué dentro de la Nouvelle Vague.

Estas dos secciones finales no hacen sino confirmar el propósito,

puesto de manifiesto a lo largo del libro, de proporcionar al lector

un estudio en profundidad de este movimiento cinematográfico

mediante un análisis minucioso y exhaustivo de todos los elementos

que lo hicieron posible. Así, el conjunto de los artículos,

que bien pueden funcionar de manera autónoma, dotan en su interacción

a la obra de una estructura sólida y un carácter unitario,

pese a la variedad de opiniones y estilos que a priori puede presuponerse

de un conjunto heterogéneo de autores.

El criterio metodológico aplicado propone una concatenación

de los textos que nos permite hablar del tratamiento de tres bloques

cronológicos: una primera etapa pre-Nouvelle Vague en

la que se estudia tanto la situación de la sociedad francesa

y de su cine desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958, como

el proceso de formación y desarrollo de las bases teóricas

de estos nuevos directores durante este tiempo; un segundo período

donde se analiza detalladamente no sólo la Nouvelle Vague

(entendiendo 1958 y 1959 como los años de aparición

de sus primeros largometrajes y 1965 como momento estimado de disociación),

sino también la obra de otros cineastas coetáneos a ésta;

y un último bloque post-Nouvelle Vague, que alude a la

evolución individual de los "jóvenes turcos"

una vez que dejan de establecer vínculos de trabajo y amistad

y a la influencia de éstos o no en las sucesivas generaciones

de directores franceses. De esta manera, el resultado es no sólo

una excelente obra monográfica sobre la Nueva Ola, centro gravitatorio

del libro, sino también una síntesis histórica

de algo más de medio siglo de cine francés.

Carlos F. Heredero y José Enrique Monterde demuestran con En

torno a la Nouvelle Vague. Rupturas y horizontes de la modernidad

que siempre es posible realizar una nueva y valiosa aportación

sobre un objeto de estudio ya tratado con anterioridad, como es el caso

de los cineastas cuya obra fílmica significó la llegada

de la modernidad al cine francés; directores que posteriormente

siguieron manifestando su postura existencial frente al mundo y que

hoy en día los presentes continúan siendo "turcos",

aunque ya no tan jóvenes, en un panorama cinematográfico

actual que en su mayoría sucumbe ante los postulados económicos

del mercado.

|

|